Teil 2: Wichtige Beschichtungspolymere

Im ersten Teil unserer Serie zu Kunststoffanteilen in papierbasierten Verpackungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände lag der Fokus auf den Gründen für den Einsatz von Kunststoffschichten und typischen Funktionsanforderungen – ohne dabei bereits auf konkrete Polymerarten einzugehen. In Teil 2 rücken nun einzelne, teils spezialisierte Kunststoffmaterialien und Kunststoffersatzstoffe in den Mittelpunkt, die gezielt eingesetzt werden, um bestimmte funktionale Eigenschaften zu erreichen. Dabei betrachten wir nicht nur konventionelle Kunststoffe, sondern auch biobasierte und alternative Materialien, die sowohl im Hinblick auf Barrierewirkung, Siegelfähigkeit und Oberflächenschutz als auch unter Umwelt- und Regulierungsgesichtspunkten von Bedeutung sind. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Kunststoffen in Papierverpackungen: Von PE bis biobasierten Polyestern – Funktionen, Umweltaspekte und regulatorische Anforderungen im Überblick.

Polyethylen (PE)

Polyethylen ist der Kunststoff, der am häufigsten in papierbasierten Verpackungen, meistens als dünne Beschichtung auf Karton oder Papier appliziert wird. Es dient primär als Feuchtigkeits- und Fettbarriere und sorgt dafür, dass Flüssigkeiten oder Öle nicht in die Papierfasern eindringen. Gleichzeitig ermöglicht PE durch seine thermoplastischen Eigenschaften eine zuverlässige Siegelbarkeit, was insbesondere bei Beuteln, Bechern oder Lebensmittelkartons entscheidend ist. PE ist chemisch inert, lebensmitteltauglich und relativ kostengünstig, was seine weite Verbreitung erklärt. Aus Umweltsicht ist es jedoch problematisch, da es sich im Papierrecycling nur durch aufwändige Prozesse vom Faserstoff trennen lässt und in der Natur persistent bleibt. Recyclingfreundlichere Varianten, wie dünnere Beschichtungen oder modifizierte PE-Typen, werden derzeit vermehrt entwickelt, um die Kreislauffähigkeit von Papier-PE-Verbunden zu verbessern.

Styrol-Acrylat-Copolymere

Styrol-Acrylat-Copolymere kombinieren die Eigenschaften von Styrol und Acrylsäureestern. In papierbasierten Verpackungen kommen sie vor allem als Bindemittel in Barriere- oder Schutzbeschichtungen zum Einsatz, wo sie für Haftung, mechanische Stabilität und Wasserbeständigkeit sorgen. Sie sind auch in bestimmten Klebstoffen und Druckfarben enthalten und tragen zu einer robusten, beständigen Oberfläche bei.

Acrylatpolymere

Acrylatpolymere (Reinacrylate) werden häufig in Klebstoffen für Etiketten und Verpackungsklebebänder verwendet. Sie zeichnen sich durch starke Haftung, UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie Temperaturstabilität aus. Neben Klebstoffen werden Acrylate auch als transparente Beschichtung auf Folien oder Papier eingesetzt, um Barriereeigenschaften gegen Gase und Aromen zu verbessern, ohne die Bedruckbarkeit oder optische Qualität zu beeinträchtigen.

Polysiloxane

Polysiloxane, auch bekannt als Silikone, werden in Verpackungen vor allem als hauchdünne Beschichtungen oder Additive eingesetzt. Sie wirken beispielsweise als Antihaft- oder Trennschicht auf Papiersubstraten, etwa bei Etiketten-Trägerpapieren, damit sich Klebeflächen leicht ablösen lassen. In geringen Mengen beigemischt, verbessern Polysiloxane zudem die Verarbeitbarkeit und Gleitfähigkeit von Beschichtungen, wie zum Beispiel beim Strich von Papieren. Aufgrund ihrer Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit eignen sie sich für viele Lebensmittelkontaktanwendungen.

Polyhydroxybutyrat (PHB)

PHB gehört zur Familie der biobasierten Polyhydroxyalkanoate (PHA) und wird durch Mikroorganismen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Es ist vollständig biologisch abbaubar und kann in bestimmten Anwendungen Polypropylen ersetzen. PHB ist steif, formstabil und für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet, jedoch spröder und hitzeempfindlicher als viele konventionelle Kunststoffe. In Papierverbunden kann es als Beschichtung oder Folienlage dienen, insbesondere bei kompostierbaren Einwegverpackungen.

Biobasierte Polyester

Biobasierte Polyester umfassen eine Reihe von Materialien, die ganz oder teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Ein bekanntes Beispiel ist Polymilchsäure (PLA), die unter industriellen Bedingungen kompostierbar ist und in Form von Folien, Schalen oder Papierbeschichtungen Anwendung findet. Weitere biobasierte Polyester sind PEF, das PET ersetzen kann, sowie PBS oder PBAT, die für kompostierbare Folien und Beutel verwendet werden. Diese Materialien bieten Potenzial zur Reduzierung fossiler Rohstoffe, stehen jedoch vor Herausforderungen wie begrenzter Wärmebeständigkeit oder eingeschränkter Recyclinginfrastruktur.

Fazit

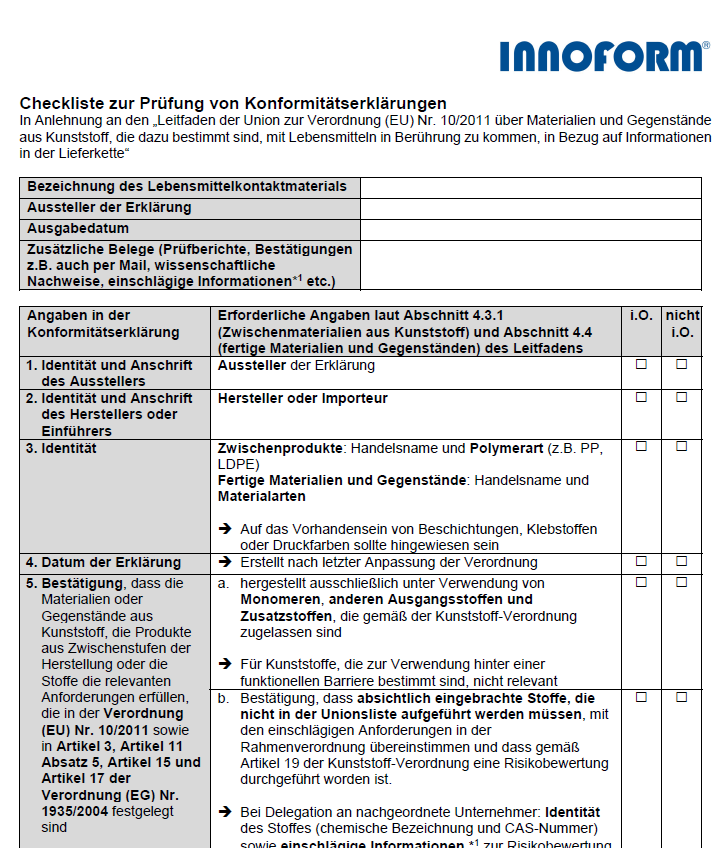

Die hier vorgestellten Materialien, bei denen es sich nicht um eine vollständige Liste handelt, ergänzen das Spektrum funktionaler Kunststoffe in papierbasierten Verpackungen und zeigen die Vielfalt an Möglichkeiten, gezielte Eigenschaften wie Barrierewirkung, Siegelfähigkeit oder Oberflächenschutz zu realisieren. Ihre Auswahl hängt stark von den technischen Anforderungen, der regulatorischen Konformität und den Umweltzielen ab – ein Themenfeld, das in den kommenden Jahren noch an Dynamik gewinnen wird.

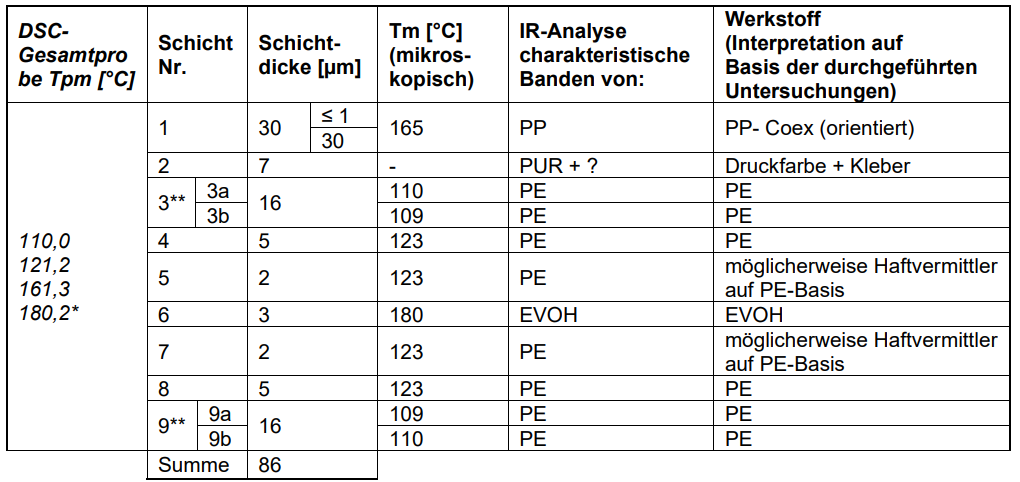

| Beschichtung | Eigenschaften | Produktionsmenge (grobe Abschätzung) |

| Polyethylen (PE) | Feuchtigkeits- und Fettbarriere, thermoplastisch, lebensmitteltauglich, kostengünstig | 6 Millionen Tonnen |

| Styrol-Acrylat-Copolymere | Haftung, mechanische Stabilität, Wasserbeständigkeit, in Klebstoffen und Druckfarben | 1,5 Millionen Tonnen |

| Acrylatpolymere | Starke Haftung, UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, Temperaturstabilität | 2 Millionen Tonnen |

| Polysiloxane | Antihaft- oder Trennschicht, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit | 500.000 Tonnen |

| Polyhydroxybutyrat (PHB) | Biologisch abbaubar, steif, formstabil, für Lebensmittelkontakt geeignet | 200.000 Tonnen |

| Biobasierte Polyester | Kompostierbar, Reduzierung fossiler Rohstoffe, begrenzte Wärmebeständigkeit | 300.000 Tonnen |

Quellenverzeichnis für die Recherche zu den verschiedenen Beschichtungen von Papier:

- Packoi. “PE Coated Paper.” Zugriff am 3. September 2025. [https://packoi.com/de/blog/pe-coated-paper/](https://packoi.com/de/blog/pe-coated-paper/).

- Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA. “Paper Coating Guide.” Zugriff am 3. September 2025. [https://www.siegwerk.com/fileadmin/Data/Documents/Publications/Flyer/210_297_4C_SW_Flyer_PaperCoatingGuide_DE_Final.pdf](https://www.siegwerk.com/fileadmin/Data/Documents/Publications/Flyer/210_297_4C_SW_Flyer_PaperCoatingGuide_DE_Final.pdf).

- Guyenne Papier. “Beschichtung: Was ist das?” Zugriff am 3. September 2025. [https://www.guyennepapier.com/de/blog/detail/beschichtung-was-ist-das/](https://www.guyennepapier.com/de/blog/detail/beschichtung-was-ist-das/).

Autor: Dr. Daniel Wachtendorf, Innoform GmbH August 2025