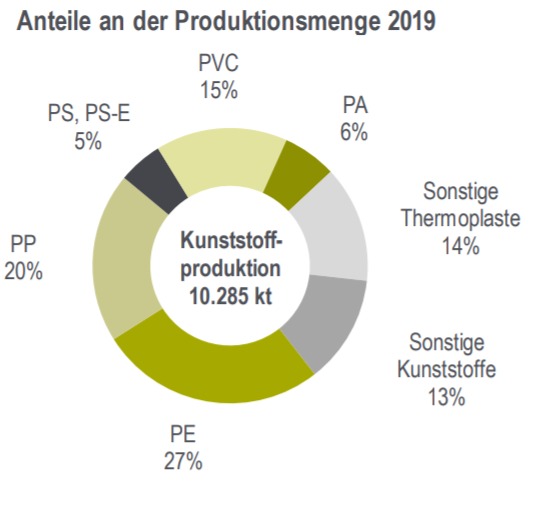

Heute sprechen alle über voll recycelfähig, 100% rezyklierbar und 100% nachhaltige Folien. Aber was heißt das eigentlich für die Praxis? Generell kann man sagen, dass diese Begriffe überhaupt nicht geschützt oder ausreichend definiert sind. Das ist auch nur schwer möglich, denn je nach Materialgruppe, Recyclingverfahren und Kunststoffmix, kann das ganz anders interpretiert werden. Daher sagen wir auch bei Marketing-Claims: Achtung Green-Washing. Wenn uns nämlich jemand nachweisen kann, dass wir zwar 100% recyclingfähig sagen, aber gar keine genaue Vorstellung davon haben, was das heißen soll oder gar keine Untersuchung gemacht haben, kann es teuer werden. Es würde hier zu weit führen dieses Thema gleichzeitig zu behandeln. Mehr Informationen dazu liefert unser Webseminar:

Achtung Greenwashing – Logos und Claims unter Beschuss

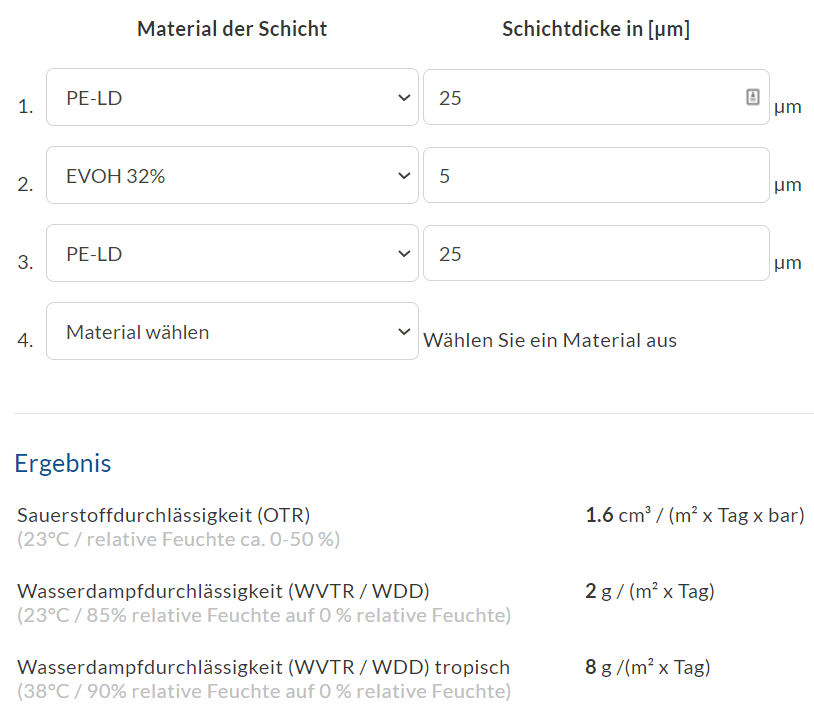

Aber es gibt praxisnahe Lösungsvorschläge von den Recyclern. Monomaterialfolien oder insgesamt Monomaterial-Verpackungen gelten als gut wiederverwertbar und recyclingfähig. Und das gilt erst einmal für alle Recyclingverfahren, ob mechanisches Recycling oder chemisches Recycling, Einstoff-Fraktionen sind immer hilfreich und erhöhen die Qualität des Regenerates. Das Regenerat oder Regranulat ist der Stoff, der durch das Recycling gewonnen wird und wieder als Granulat oder Flakes in den Kunststoffkreislauf – alternativ und als Zusatz zur Neuware – eingesetzt wird.

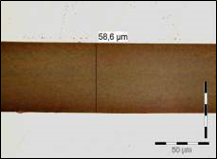

Nun gibt es aber ja auch noch den Begriff der Monofolie. Diese Wortschöpfung hingegen bezeichnet nur die Folien, die aus einer Schicht bestehen. Diese sind oft auch nur aus einem Material hergestellt. Normalerweise werden tatsächlich auch nur Materialien in dieser einen Schicht gemischt, die gut miteinander mischbar (kompatibel) sind und daher meistens aus einer Materialgruppe stammen.

Monofolie aus einer Schicht und meistens auch aus Monomaterial aber als Mischung z.B. PE-LD, PE-LLD

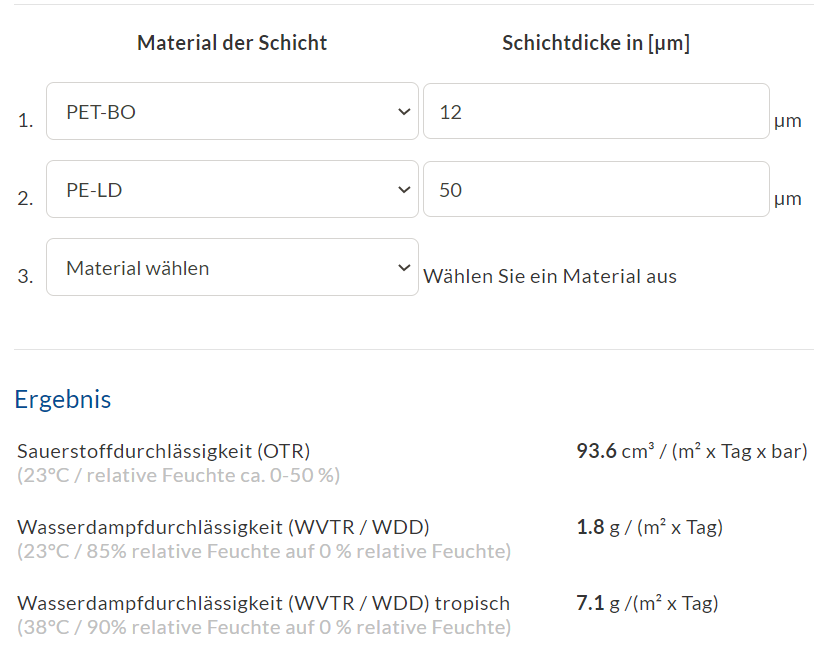

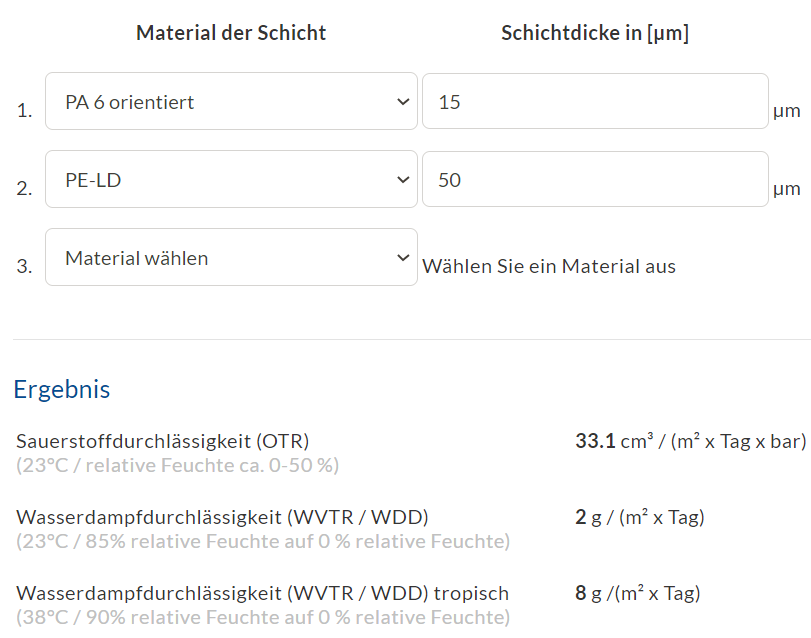

Diese werden unterschieden von den Verbundfolien, die sich wiederum in 2 Gruppen unterteilt:

- Coextrudierte Verbundfolien

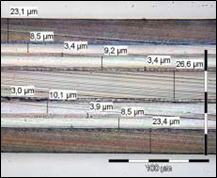

- Kaschierte Verbundfolie (mittels Klebstoff- oder Extrusionskaschierung)

Coextrudierte Verbundfolie sowohl Monomaterial, meistens aber noch Multimaterial z.B. PA-PE-EVOH-PE

Kaschierte Verbundfolie, meistens Multimaterial, aber auch Monomaterial möglich, hier PET-BO/AL/PA-BO/PP

Wir tun also alle gut daran, die Begriffe Monomaterial und Monofolie auseinander zu halten und den Unterschied zu kennen und zu berücksichtigen, wenn wir kompetent über Folien und Folienverpackungen diskutieren und diese immer nachhaltiger machen. Und diese Nachhaltigkeit erzeugen wir auch dadurch, dass wir mehrschichtige Verbundfolien entwickeln, die aber aus Monomaterialien bestehen, um die vielfältigen Eigenschaften, die an eine Verpackungsfolie gestellt werden, zu erfüllen.

Beispiele für Monomaterialverpackungen in diesem Sinne der Recyclingfähigkeit sind die beiden ersten Beispiele. Die kaschierte Verbundfolie mit Aluminium hingegen ist schwer stofflich zu verwerten, also zu recyceln, da das Aluminium nicht gut mit dem Kunststoff zusammen recycelt werden kann. Es müsste getrennt werden, was aber meistens zu aufwendig wird. Es bleibt also meistens nur die Verbrennung oder Deponielagerung, was wir strikt vermeiden wollen und sollen.

Verbundfolien aus PP-BO kaschiert zu PE-LLD gelten aber als Monomaterialien, da sie aus einer Stoffgruppe der Polyolefine stammen und gut miteinander recycelt werden können. Besser wäre natürlich reines PE oder reines PP, aber das funktioniert praktisch oft noch nicht gut genug. Man will ja gerade die unterschiedlichen Eigenschaften der Rohstoffe PE und PP kombinieren für die Verwendung.

Fortsetzung folgt in unserer Reihe #Folienwissen